構造の危機。

すでにご存知の通り、「SAIKAI」の名前で展開されてきたペレットストーブ群は、2022年の3月より「warmArts」の新ブランド名称へと移行しました。しかしながら、この背景に関して不明だとお考えの方も多いことでしょう。ここでは、そのプロセスと真意について解き明かしてまいります。

さて、物語は新越ワークスとさいかい産業の出会いに遡ります。時間軸は10年以上前。国内ペレットストーブ製造の先駆けとして、当時さいかい産業はすでに老舗とも言っていい立場にありました。しかしながら、ペレットストーブはまだまだ普及途上にあり、売上も伸び悩んでいたころです。新越ワークスは、さいかい産業から依頼を受けてペレットストーブの製造を請け負っていました。そこにやってきたのが東日本大震災です。

被災地である東北の太平洋沿岸部では、原発が甚大な被害を受けたことはもとより、ライフラインがズタズタになったことから電気の融通がままなりませんでした。当時被災地は文字通りの真っ暗で、夜になれば街灯は消えていたため車のライトだけが頼り。ハイビームがあれほど心強いものだと認識したのは、震災の時かもしれません。震災発生は3月。東北はまだまだ真冬と言っていい。被災地で暖を取るのをどうするのか。石油ストーブにしても、交通網がガタガタでしたから供給がままなりません。そこで、ペレットストーブならば役に立つと考えた我々は、現地にどんどん無償で持ち込みました。ペレットストーブは排気に注意しなければならないため、施工のプロが必要不可欠です。さいかい産業と新越ワークスは連携し、現地に足を運んでは体育館、仮設住宅、公共の場などにペレットストーブを設置していきました。これが、新越ワークスとさいかい産業の関係強化の決定的な出来事であったと言えます。

ペレットストーブの成長。

東日本大震災以降、日本のエネルギー政策をはじめ、世界のエネルギー市場は大きな転換点を迎えました。再生可能エネルギーへの注目が急速に高まり、ペレットにもこれまでにない光が差し込みました。結果的に、ペレットストーブの販売も成長していくことになります。実はこの段階で、新越ワークスとさいかい産業が一緒になる道もありましたが、これまでの体制を強化していくことに舵を切り、しっかりとした成長軌道に乗せることが最優先されたのです。結果的に、ペレットストーブとさいかい産業は新しい成長の波に乗ります。

さらには、SDGsの流れが強くなってきたことで、追い風が強まりました。とはいえ、SDGsは、前身であるMDGsから数えればすでに30年近くの歴史があるプロジェクトです。世界的には既定路線にはすぎません。また、ペレットストーブの排気課題は大きく、都市部でのマンションへの取り付けは難易度が高く、どうしても寒冷地の一軒家での普及となり上限が見えてきていました。海外ペレットストーブから国産他社のストーブにいたるまで競合関係も増加する中で、ペレットストーブの成長が止まったのが3~4年ほど前です。おりしも、時代はそのまま新型コロナウイルスによるパンデミックに突入することになりました。ここで、新越ワークスはさいかい産業の事業を統合することを決定します。しかし、これまでのさいかいの名前を使うのでは、大きな変化の流れにあることを打ち出しにくい。そこで、全く新しいブランド名称のもと統合と新しい進化への道筋を立てていくことになりました。

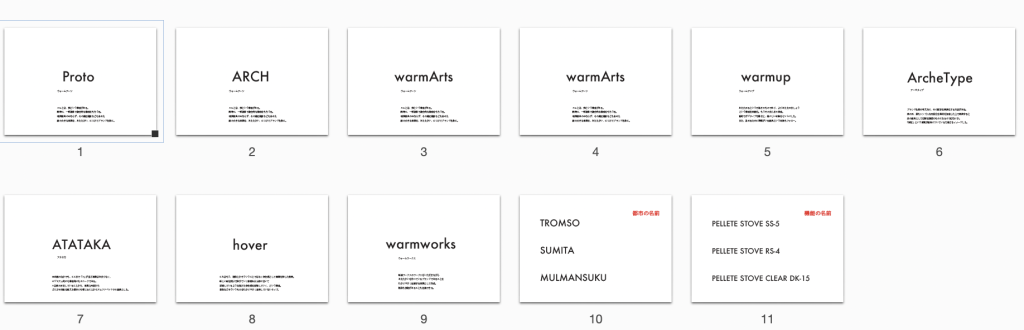

複数候補の名称が表す未来。

名称に関しては外部のクリエイティブチームに参画していただきました。というのも、ネーミングというものがとにかく難易度が高い。社内でもたくさんの案が作られましたが、なかなか良いものに到達できなかったのです。大体、ペレットストーブという言葉に引っ張られがちだったのもあります。外部チームの発想はかなり異なっていて、このブランドがどのような存在感でいたいのかということがコアにありました。そもそもペレットストーブだけのブランドなのか、それ以外は考えないのか、事業部としてはR&D主体であることから全く新しいペレットを用いたエネルギー事業を行うことも考えられるのではないか、といった様々なことが議論されました。特に重要だったのはやはり自分達の事業の存在感と社会的なポジショニングを整理したことにあると思います。生まれては消えていくネーミングは、そのまま私たちの事業の再確認と検証のプロセスそのものとなったのです。

まず、我々はペレットストーブを作ってはいるものの、ペレットストーブがゴールではないことを確認しました。様々なプロセスがあったものの、端的に言葉にしてみれば、「人があったかくなるもの」を作り続けることが私たちのゴールなのです。当然それは暖房器具にかかわらず、心があったまるものも含まれると解釈できるわけですから、そうなれば事業の発展性は無限です。とはいえ、我々がもっている技術となれば自ずとペレットストーブ作りに集約されているので、いきなり全く異なることはできないとなります。となれば、我々が作り出すストーブやこれから生まれる新しい製品にとっては、既存の延長線上となり、かつ人にあたたかさを提供する技術から生まれるものであると定義できます。ここに「あたたかさを生む技」というコンセプトが生まれ、これがネーミングとなりました。Warm=あたたかさ、Arts=技という組み合わせです。これが、warmArtsという名前に込められた物語なのです。